2017年02月22日

「ふじのくに地球環境史ミュージアム」加入締結式を開催

平成29年2月17日(金)、駿河湾を一望できるふじのくに地球環境史ミュージアムの

図鑑カフェにおいて「文化の丘づくり事業推進に関する協定」の締結式が

和やかな雰囲気で行われました。

今回新たにふじのくに地球環境史ミュージアムが加わり、7機関となったムセイオン静岡各機関が

縦糸や横糸となり織物を紡ぐように柔軟に連携することで、今後さらに地域と関わりながら、

情報発信や人材交流、暮らしや文化をより豊かにしていくことを確認しました。

図鑑カフェにおいて「文化の丘づくり事業推進に関する協定」の締結式が

和やかな雰囲気で行われました。

今回新たにふじのくに地球環境史ミュージアムが加わり、7機関となったムセイオン静岡各機関が

縦糸や横糸となり織物を紡ぐように柔軟に連携することで、今後さらに地域と関わりながら、

情報発信や人材交流、暮らしや文化をより豊かにしていくことを確認しました。

2017年01月31日

「ふじのくに地球環境史ミュージアム」がムセイオン静岡に加入します

”100年後の静岡が豊かであるために”

2016年3月に開館した静岡県初の県立自然系博物館。高校校舎を再利用した館内には30万点を超える自然史標本が収蔵されています。各種展示やイベントを通して、人と自然の関わりの歴史を学び、今を見つめ、これからを考える「ふじのくに地球環境史ミュージアム」

よくある博物館の「見る展示・触る展示」から「考える展示」への進化を試みており、あえて展示品の解説文を減らす一方で、館内の研究員やスタッフと会話しながら展示解説を行うのも特徴の一つです。

現在、静岡県立中央図書館、静岡県立美術館、静岡県埋蔵文化財センター、静岡県立大学、SPAC-静岡県舞台芸術センター、および静岡県コンベンションアーツセンター グランシップの6つの教育文化機関が、相互協力して文化・芸術・教育を学ぶ場を提供し、「ムセイオン静岡」と称して文化を発信する活動を展開しています。

今後、これら文化発信活動をさらに充実するため、現在オブザーバーで参加している「ふじのくに地球環境史ミュージアム」を加えた7つの教育文化機関の間で新たに「文化の丘づくり事業推進に関する協定」を締結し協定式を開催します。

日時:2017年2月17日(金曜日) 10:00 ~ 11:00

場所:ふじのくに地球環境史ミュージアム2階 図鑑カフェ

2016年3月に開館した静岡県初の県立自然系博物館。高校校舎を再利用した館内には30万点を超える自然史標本が収蔵されています。各種展示やイベントを通して、人と自然の関わりの歴史を学び、今を見つめ、これからを考える「ふじのくに地球環境史ミュージアム」

よくある博物館の「見る展示・触る展示」から「考える展示」への進化を試みており、あえて展示品の解説文を減らす一方で、館内の研究員やスタッフと会話しながら展示解説を行うのも特徴の一つです。

現在、静岡県立中央図書館、静岡県立美術館、静岡県埋蔵文化財センター、静岡県立大学、SPAC-静岡県舞台芸術センター、および静岡県コンベンションアーツセンター グランシップの6つの教育文化機関が、相互協力して文化・芸術・教育を学ぶ場を提供し、「ムセイオン静岡」と称して文化を発信する活動を展開しています。

今後、これら文化発信活動をさらに充実するため、現在オブザーバーで参加している「ふじのくに地球環境史ミュージアム」を加えた7つの教育文化機関の間で新たに「文化の丘づくり事業推進に関する協定」を締結し協定式を開催します。

日時:2017年2月17日(金曜日) 10:00 ~ 11:00

場所:ふじのくに地球環境史ミュージアム2階 図鑑カフェ

2016年11月21日

グランシップ冬のおくりもの2016 オープンシアターデー11月23日(水・祝)入場無料!

「グランシップ冬のおくりもの2016」の初日、11月23日(水・祝)に、グランシップ・オープンシアターデーとして、地域の皆さまやグランシップご利用者の方々へ日頃の感謝の気持ちを込めて様々なイベントをご用意しました。

普段は入ることができないグランシップ館内の探検ツアー(事前申込制)や、昨年大好評だった舞台のお仕事体験(照明や音響の操作を体験してみよう!)、スタンプラリーを実施。

また、静岡英和女学院 中学校・高等学校ハンドベル部によるハンドベルのミニコンサート・体験コーナーや静岡大学の学生によるクリスマスワークショップ、アート作品の展示、お菓子の販売もあり、小さなお子様から大人まで1日楽しめます。

1階文化情報センターでは、毎回好評のミニ講座「こかげのまなびば」もあります。

更に、夕方からはグランシップオリジナルクリスマスツリーの点灯式も!浜松江之島高等学校合唱部によるロビーコンサートで素敵な歌声を聴きながら、冬の始まりを感じてみませんか?

詳細はHPをご覧ください。

お問い合わせ:グランシップチケットセンター

TEL:054-289-9000(10:00~18:30)

チラシを大きく表示したい場合はこちら(オープンシアターデー!) (冬のおくりもの2016)

普段は入ることができないグランシップ館内の探検ツアー(事前申込制)や、昨年大好評だった舞台のお仕事体験(照明や音響の操作を体験してみよう!)、スタンプラリーを実施。

また、静岡英和女学院 中学校・高等学校ハンドベル部によるハンドベルのミニコンサート・体験コーナーや静岡大学の学生によるクリスマスワークショップ、アート作品の展示、お菓子の販売もあり、小さなお子様から大人まで1日楽しめます。

1階文化情報センターでは、毎回好評のミニ講座「こかげのまなびば」もあります。

更に、夕方からはグランシップオリジナルクリスマスツリーの点灯式も!浜松江之島高等学校合唱部によるロビーコンサートで素敵な歌声を聴きながら、冬の始まりを感じてみませんか?

詳細はHPをご覧ください。

お問い合わせ:グランシップチケットセンター

TEL:054-289-9000(10:00~18:30)

チラシを大きく表示したい場合はこちら(オープンシアターデー!) (冬のおくりもの2016)

タグ :グランシップ

2016年10月31日

ムセイオン静岡セミナー ~地域とつながるミーティングin草薙~ を開催しました

よく晴れた秋の日の午後、今年度初の試みとして、地域のミリョクがまとめてわかる!ムセイオン静岡セミナーを静岡県立中央図書館の講堂で開催しました。こどものうちから文化芸術に触れる機会を増やし、草薙の歴史や文化にまつわる話、各機関が地域に出て行き積極的に関わる取組事例を発表。また地域の人々の活動として、「有度ハロウィン」、「草薙大龍勢」、「つながるくさなぎ」をご紹介いただき、来場者からは地域活動の活発化に積極的に関わってみたいという意見もいただき、好評なうちに終了となりました。また、平成28年10月27日付静岡新聞の「大自在」(1面コラム)に掲載されるなど、高い関心が寄せられています。

学長基調講演 「地域とこどもについて」

「SPACの取組事例」

「草薙商店会つながるくさなぎの取組事例」

ムセイオン静岡はこれからも関係機関と、文教地区という特色を生かした文化教育の充実、地域に根差した活動を通してつながり(出会い)に努めていきます。

学長基調講演 「地域とこどもについて」

「SPACの取組事例」

「草薙商店会つながるくさなぎの取組事例」

ムセイオン静岡はこれからも関係機関と、文教地区という特色を生かした文化教育の充実、地域に根差した活動を通してつながり(出会い)に努めていきます。

2016年10月14日

ムセイオン静岡セミナー開催 ~地域とつながるミーティングin草薙~ 【2016年10月23日(日)】

地域のミリョクがまとめてわかる!

現在、草薙では地域・学校・文化施設等が連携するまちづくりに取り組んでいます。

今回はムセイオン静岡が中心となり各機関の具体的な取組事例の紹介や、

地域で活躍されている方々による取組事例の紹介などを通してつながり(出会い)の場を提供します。

[レクチャー編]

第1部 基調講演

・静岡県立大学 学長 鬼頭宏【地域とこどもについて】

[シアター編]

第2部 ムセイオン静岡と地域(草薙)との対話

~地域のこどものための文化と教育を考える~

・静岡県文化政策課長 小泉祐一郎【草薙の歴史と郷土研究】

・ムセイオン静岡各機関による取組事例の紹介

・地域で活動されせている方々による取組事例の紹介

(有度こども会連合会、草薙商店会、有度地区小学校PTA)

・静岡県立大学 特任教授 立田洋司【地域づくりにおける教育と文化】

詳細は、ちらしをご覧ください。

現在、草薙では地域・学校・文化施設等が連携するまちづくりに取り組んでいます。

今回はムセイオン静岡が中心となり各機関の具体的な取組事例の紹介や、

地域で活躍されている方々による取組事例の紹介などを通してつながり(出会い)の場を提供します。

[レクチャー編]

第1部 基調講演

・静岡県立大学 学長 鬼頭宏【地域とこどもについて】

[シアター編]

第2部 ムセイオン静岡と地域(草薙)との対話

~地域のこどものための文化と教育を考える~

・静岡県文化政策課長 小泉祐一郎【草薙の歴史と郷土研究】

・ムセイオン静岡各機関による取組事例の紹介

・地域で活動されせている方々による取組事例の紹介

(有度こども会連合会、草薙商店会、有度地区小学校PTA)

・静岡県立大学 特任教授 立田洋司【地域づくりにおける教育と文化】

詳細は、ちらしをご覧ください。

2016年10月11日

2016ふじのくに文化の丘フェスタとスタンプラリー

芸術の秋、文化の秋。

10月22日(土)から11月6日(日)に、「ムセイオン静岡」(構成機関:静岡県立中央図書館、静岡県立美術館、静岡県立大学、静岡県埋蔵文化財センター、静岡県舞台芸術センター(SPAC)、グランシップ)において、「2016ふじのくに文化の丘フェスタ」として、様々な催しが開催されます。

また、この期間中にスタンプラリーを実施します。ムセイオンの各機関を回って、スタンプを3個集めると参加賞を差し上げるほか、抽選で公演、展示チケットや豪華賞品が当たります。

【スタンプラリーのスタンプ設置場所】

・県立中央図書館 2階インフォメーションセンター(10月31日除く)

・静岡県埋蔵文化財センター 3階展示室(10月31日除く)

県立美術館講堂前(11月6日のみ)

・県立美術館 インフォメーションカウンター(10月24日、31日除く)

・県立大学 はばたき棟1階ロビー

・グランシップ 1階インフォメーションカウンター

・SPAC 静岡芸術劇場1階ロビー

【応募箱設置・参加賞引き換え場所】

・県立中央図書館、県立美術館、グランシップ、SPAC(スタンプ設置場所と同じ)

詳細については静岡県立中央図書館のホームページをご覧ください。

http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/contents/info/2016/event_2016festa.html

皆様のご参加をお待ちしています。

10月22日(土)から11月6日(日)に、「ムセイオン静岡」(構成機関:静岡県立中央図書館、静岡県立美術館、静岡県立大学、静岡県埋蔵文化財センター、静岡県舞台芸術センター(SPAC)、グランシップ)において、「2016ふじのくに文化の丘フェスタ」として、様々な催しが開催されます。

また、この期間中にスタンプラリーを実施します。ムセイオンの各機関を回って、スタンプを3個集めると参加賞を差し上げるほか、抽選で公演、展示チケットや豪華賞品が当たります。

【スタンプラリーのスタンプ設置場所】

・県立中央図書館 2階インフォメーションセンター(10月31日除く)

・静岡県埋蔵文化財センター 3階展示室(10月31日除く)

県立美術館講堂前(11月6日のみ)

・県立美術館 インフォメーションカウンター(10月24日、31日除く)

・県立大学 はばたき棟1階ロビー

・グランシップ 1階インフォメーションカウンター

・SPAC 静岡芸術劇場1階ロビー

【応募箱設置・参加賞引き換え場所】

・県立中央図書館、県立美術館、グランシップ、SPAC(スタンプ設置場所と同じ)

詳細については静岡県立中央図書館のホームページをご覧ください。

http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/contents/info/2016/event_2016festa.html

皆様のご参加をお待ちしています。

2012年10月30日

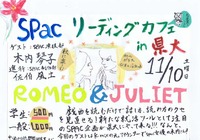

「ふじのくに文化の丘フェスタ2012」でリーディングカフェ

読書の秋を<リーディング・カフェ>でさらに楽しもう!

SPAC俳優による作品解説を聞きながら、お茶を片手に台本を声に出して読む、気軽に演劇体験ができる企画です。

2012年11月10日(土曜日)15時00分~17時30分

『ロミオとジュリエット』

会場: 静岡県立大学国際関係学部棟ロビー

参加費:一般1,000円、学生500円

ご予約・お問い合わせ先:

SPACチケットセンター TEL:054-202-3399 (10:00~18:00)

SPAC俳優による作品解説を聞きながら、お茶を片手に台本を声に出して読む、気軽に演劇体験ができる企画です。

2012年11月10日(土曜日)15時00分~17時30分

『ロミオとジュリエット』

会場: 静岡県立大学国際関係学部棟ロビー

参加費:一般1,000円、学生500円

ご予約・お問い合わせ先:

SPACチケットセンター TEL:054-202-3399 (10:00~18:00)

2012年02月14日

ムセイオン静岡 サイエンスウォーキング

2012年3月18日(日曜日)に、ムセイオン静岡散策マップをもとに、県立大学から、舞台芸術公園までの往復6キロ程度のハイキングを実施します。

2012年3月18日(日曜日)に、ムセイオン静岡散策マップをもとに、県立大学から、舞台芸術公園までの往復6キロ程度のハイキングを実施します。県立大学、芝生公園、県立美術館ロダン館、谷田古墳、やぶきた原樹など、身近にある科学、歴史に触れながら、ご一緒にウォーキングを楽しみませんか?

事前予約は不要です。奮ってご参加ください。

【開催概要】

日 時 : 2012年3月18日(日曜日) 9時30分~

集合場所 : 静岡県立大学入口 ロータリー

持 ち 物 : 飲料水、タオル

【お申込み・お問い合わせ】

静岡県立大学 薬学部 板井茂

s-itai(ここに@を入れてください)u-shizuoka-ken.ac.jp

2011年10月25日

第4回ムセイオン楕円堂講座

10月16日(日)、静岡舞台芸術公園と静岡芸術劇場において、第4回ムセイオン楕円堂講座が行われた。

カチカチ山に集合し、いざ、野外劇場「有度」の見学へ。

野外劇場では、客席に座って、成島芸術局長から、野外劇場やSPACについての話を聞いた。

次に、実際にステージに上がって、実際に声を出す体験をした。

野外劇場の次は楕円堂へ。

このムセイオンの講座の題名にもついている「楕円堂」。

富士見の間で、楕円堂の説明を聞いた。

楕円堂には栗の木が使われているという。何度か観劇に訪れたことがあるが、そのことは初めて知った。

楕円堂内部

楕円堂を後にして、再びカチカチ山へ。

カチカチ山で、SPAC芸術総監督・宮城聰氏の話を聞いた。

静岡では、まず劇団ができて、その劇団が上演するために、劇場が作られた。

つまり、日本でよくみられる、劇場やホールを先に作って、それで終わり、というものではない。

SPACは日本においては殊に珍しい存在ではあるが、ヨーロッパではごく当たり前のことである。

カチカチ山での講話ののち、静岡芸術劇場に移動した。

芸術劇場では、ソポクレス作、小野寺修二演出『オイディプス』とテネシー・ウィリアムズ作、ダニエル・ジャンヌトー演出『ガラスの動物園』の稽古を見学した。

『オイディプス』は冒頭の部分の稽古を見学した。

いかにしてひとつの劇を創り上げていくのか、ということを垣間見ることができた。

『ガラスの動物園』は最初の2幕の公開であった。

ほんの少し観ただけで、続きを観に行きたくなった。

この日は、まるで旅先から揺られて帰ってくるような、あるいは、手作りの上質なソファに深く沈んで、ズービン・メータが振る、マーラーの長くて壮大な交響曲を聴き終えたときのような、心地よさを感じた。

なかなか舞台芸術公園までは足を運びづらいが、機会があれば、その周辺の散策もかねて行きたいと思った。

文:谷口政弘

写真:武田明音

カチカチ山に集合し、いざ、野外劇場「有度」の見学へ。

野外劇場では、客席に座って、成島芸術局長から、野外劇場やSPACについての話を聞いた。

次に、実際にステージに上がって、実際に声を出す体験をした。

野外劇場の次は楕円堂へ。

このムセイオンの講座の題名にもついている「楕円堂」。

富士見の間で、楕円堂の説明を聞いた。

楕円堂には栗の木が使われているという。何度か観劇に訪れたことがあるが、そのことは初めて知った。

楕円堂内部

楕円堂を後にして、再びカチカチ山へ。

カチカチ山で、SPAC芸術総監督・宮城聰氏の話を聞いた。

静岡では、まず劇団ができて、その劇団が上演するために、劇場が作られた。

つまり、日本でよくみられる、劇場やホールを先に作って、それで終わり、というものではない。

SPACは日本においては殊に珍しい存在ではあるが、ヨーロッパではごく当たり前のことである。

カチカチ山での講話ののち、静岡芸術劇場に移動した。

芸術劇場では、ソポクレス作、小野寺修二演出『オイディプス』とテネシー・ウィリアムズ作、ダニエル・ジャンヌトー演出『ガラスの動物園』の稽古を見学した。

『オイディプス』は冒頭の部分の稽古を見学した。

いかにしてひとつの劇を創り上げていくのか、ということを垣間見ることができた。

『ガラスの動物園』は最初の2幕の公開であった。

ほんの少し観ただけで、続きを観に行きたくなった。

この日は、まるで旅先から揺られて帰ってくるような、あるいは、手作りの上質なソファに深く沈んで、ズービン・メータが振る、マーラーの長くて壮大な交響曲を聴き終えたときのような、心地よさを感じた。

なかなか舞台芸術公園までは足を運びづらいが、機会があれば、その周辺の散策もかねて行きたいと思った。

文:谷口政弘

写真:武田明音

2011年10月25日

第3回ムセイオン楕円堂講座「絵と詩歌のなかの汽車」

10月9日、県立美術館講堂において、第3回ムセイオン楕円堂講座が行われた。

題して「絵と詩歌のなかの汽車」。

はじめに、芳賀徹・県立美術館館長が、詩歌と鉄道について講演された。

鉄道唱歌の詩や石川啄木の短歌、萩原朔太郎の詩などを取り上げて、鉄道がどれほど人々にセンセーションを与え、鉄道が登場する前に存在しなかった感情を与えたかをお話しされた。

次に、小針由紀隆・県立美術館学芸部長が、フランスにおける絵と鉄道について講演された。

鉄道の音や速さが当時の人々に興奮と熱狂をもたらしたという。

鉄道や自動車の速さに慣れてしまった現代の私には、当時の心持を想像するのは難しい。

また、小針学芸部長は、モネほど鉄道に興味を持ち、「駅」を取り上げた画家はいない、とお話しされた。

モネは、ある時期に集中的にフランスのサン・ラザール駅を描いたという。

いったい鉄道の何がそれほどまでにモネの興味をそそらせたのか、とても興味深い。

最後は芳賀館長、小針学芸部長、立田洋司・県立大学教授の3人によるトークセッションが行われた。

トークセッションでは、小針学芸部長が講演のなかで取り上げた、ウィリアム・ターナーの絵画『雨、蒸気、速度 グレート・ウェスタン鉄道』の話題で盛り上がった。

立田先生が、その絵画のなかに骸骨が描かれていることを指摘した。小針学芸部長と芳賀館長は気づいておられなかったようだ。

もし、ロンドン・ナショナルギャラリーにある、ターナーのその絵画を見る機会があれば、骸骨を探してみてはいかがでしょうか。

立田先生と芳賀館長の掛け合いはまるで高速モノレールのように、しかし幾ばくも進めど停車場(ていしゃば=駅)の見えないようであった。

文:谷口政弘、写真:武田明音

題して「絵と詩歌のなかの汽車」。

はじめに、芳賀徹・県立美術館館長が、詩歌と鉄道について講演された。

鉄道唱歌の詩や石川啄木の短歌、萩原朔太郎の詩などを取り上げて、鉄道がどれほど人々にセンセーションを与え、鉄道が登場する前に存在しなかった感情を与えたかをお話しされた。

次に、小針由紀隆・県立美術館学芸部長が、フランスにおける絵と鉄道について講演された。

鉄道の音や速さが当時の人々に興奮と熱狂をもたらしたという。

鉄道や自動車の速さに慣れてしまった現代の私には、当時の心持を想像するのは難しい。

また、小針学芸部長は、モネほど鉄道に興味を持ち、「駅」を取り上げた画家はいない、とお話しされた。

モネは、ある時期に集中的にフランスのサン・ラザール駅を描いたという。

いったい鉄道の何がそれほどまでにモネの興味をそそらせたのか、とても興味深い。

最後は芳賀館長、小針学芸部長、立田洋司・県立大学教授の3人によるトークセッションが行われた。

トークセッションでは、小針学芸部長が講演のなかで取り上げた、ウィリアム・ターナーの絵画『雨、蒸気、速度 グレート・ウェスタン鉄道』の話題で盛り上がった。

立田先生が、その絵画のなかに骸骨が描かれていることを指摘した。小針学芸部長と芳賀館長は気づいておられなかったようだ。

もし、ロンドン・ナショナルギャラリーにある、ターナーのその絵画を見る機会があれば、骸骨を探してみてはいかがでしょうか。

立田先生と芳賀館長の掛け合いはまるで高速モノレールのように、しかし幾ばくも進めど停車場(ていしゃば=駅)の見えないようであった。

文:谷口政弘、写真:武田明音